Wenn Müdigkeit zur Lebensmelodie wird

Sie sitzt vor mir, die Schultern gesenkt, die Hände um eine Tasse Tee gelegt, als wolle sie sich daran festhalten. „Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wirklich wach war“, sagt sie leise. „Ich funktioniere – irgendwie. Aber ich bin so müde. Immer.“

Sie lächelt dabei entschuldigend, als müsste sie sich für ihre Erschöpfung rechtfertigen.

Diese Szene wiederholt sich in meiner Arbeit immer wieder. Menschen, die über Wochen, Monate, manchmal Jahre hinweg über ihre Grenzen gehen, bis selbst kleine Aufgaben anstrengend werden. Viele sagen dann: „Ich glaube, ich bin einfach nur erschöpft.“ Und manchmal stimmt das. Aber manchmal steckt mehr dahinter.

Denn Erschöpfung ist zunächst ein gesunder Reflex – das Signal des Körpers, dass er Ruhe braucht. Wenn wir jedoch dieses Signal immer wieder übergehen, wenn wir weitermachen, obwohl der Akku längst leer ist, kann aus Erschöpfung schleichend ein Burnout werden. Und genau an diesem Punkt stellt sich die Frage: Burnout oder Erschöpfung – wo stehst du gerade?

Manchmal ist die Grenze schwer zu erkennen. Beide Zustände fühlen sich ähnlich an: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, emotionale Leere. Der Unterschied liegt oft nicht in der Intensität, sondern in der Tiefe – darin, wie weit die innere Flamme bereits heruntergebrannt ist.

Vielleicht liest du diesen Artikel, weil du dich selbst in dieser Beschreibung wiedererkennst. Vielleicht spürst du, dass dein Körper und dein Geist nicht mehr im Gleichgewicht sind. Dann ist dieser Moment der richtige, um innezuhalten – bevor das Feuer ganz erlischt.

Das leise Rutschen in die Erschöpfung – und wann es kippt

Am Anfang ist es oft nur ein leichtes Ziehen – ein bisschen Müdigkeit nach langen Tagen, ein Kopf, der abends nicht mehr zur Ruhe kommt. Wir sagen uns: „Das ist normal. Gerade ist einfach viel los.“ Und tatsächlich: Erschöpfung gehört zum Leben. Jeder Mensch kennt Phasen, in denen die Kräfte weniger werden, der Schlaf unruhig ist, die Gedanken kreisen.

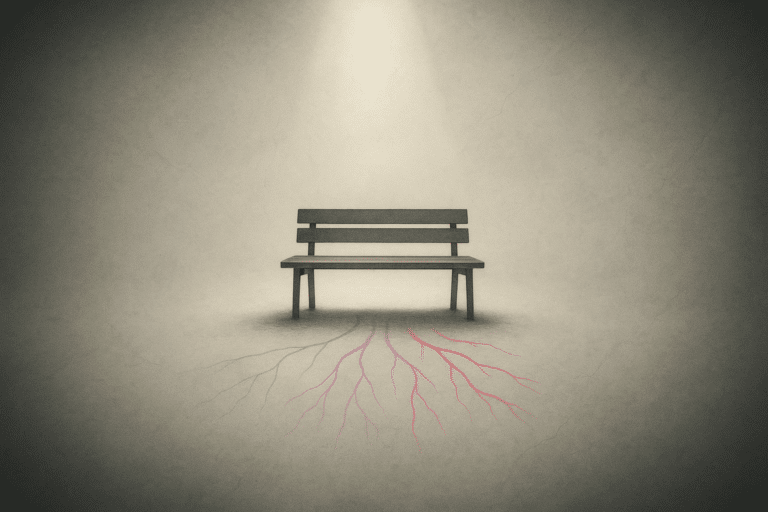

Doch das Rutschen in den Zustand tiefer Erschöpfung geschieht meist lautlos. Es ist kein plötzliches Zusammenbrechen, sondern ein langsames, fast unmerkliches Weggleiten aus der eigenen Mitte. Erst fallen die kleinen Dinge schwerer: ein Telefonat, der Gang zum Supermarkt, ein Treffen mit Freunden. Dann wird selbst das Aufstehen am Morgen zu einer inneren Verhandlung.

In unserer heutigen Gesellschaft fällt es besonders schwer, dieses Kippen wahrzunehmen. Wir sind umgeben von Botschaften, die uns zu mehr Leistung anspornen – „Gib dein Bestes“, „Denk positiv“, „Reiß dich zusammen“. Selbstfürsorge wird leicht als Schwäche missverstanden, Pausen als Zeitverschwendung. Also machen wir weiter. Noch ein Projekt, noch ein Termin, noch eine Woche.

Dabei übersehen viele, dass sich die Grenze zwischen Burnout oder Erschöpfung oft schleichend verschiebt. Während eine „normale“ Erschöpfung durch Ruhe und Erholung meist spürbar besser wird, verliert sich beim Burnout nach und nach die Fähigkeit, überhaupt zu regenerieren. Schlaf hilft nicht mehr wirklich, ein freies Wochenende bringt keine Leichtigkeit zurück, selbst die schönsten Dinge verlieren ihren Glanz.

Dieses leise Kippen ist der Punkt, an dem der Körper längst auf Alarm steht, während der Verstand noch argumentiert: „Ich schaff das schon.“ Und genau hier lohnt es sich, achtsam hinzuschauen – denn wer früh erkennt, ob es sich um Burnout oder Erschöpfung handelt, kann rechtzeitig gegensteuern, bevor die innere Batterie völlig leer ist.

Burnout und Depressionen sind eng miteinander verbunden. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wann Antidepressiva sinnvoll sein können, lies weiter in unserem Blogbeitrag „Depressionen behandeln mit Antidepressiva“.

Ein Fall aus der Praxis: Als die Erschöpfung mehr wurde als Müdigkeit

Als Anna zu mir kam, wirkte sie ruhig – fast zu ruhig. „Ich bin einfach nur müde“, sagte sie. Seit Monaten fühlte sie sich, als würde sie auf Reserve laufen. Arbeit, Familie, Verpflichtungen – sie funktionierte, aber innerlich war alles grau geworden. „Ich schlafe, ich esse gesund, ich versuche, Pausen zu machen – aber es wird einfach nicht besser.“

Im Verlauf unserer Gespräche zeigte sich, dass Anna schon lange über ihre Grenzen ging. Immer war da dieses „Ich schaff das schon“, diese Verantwortung für alles und alle. Anfangs war sie schlicht erschöpft – etwas Ruhe half, die Energie kam zurück. Doch nach und nach verschob sich etwas: selbst freie Tage brachten keine Erholung mehr, sie fühlte sich innerlich leer und gleichzeitig unruhig.

Genau hier zeigt sich, wie fein der Unterschied sein kann – Burnout oder Erschöpfung? Während sich Erschöpfung meist mit Pausen und Entlastung bessert, verliert der Körper beim Burnout die Fähigkeit, wirklich herunterzufahren. Die innere Anspannung bleibt, selbst wenn alles Äußere stillsteht. Anna beschrieb es so: „Mein Körper will anhalten, aber mein Kopf tritt weiter aufs Gas.“

Diese feine, oft unsichtbare Grenze ist entscheidend, wenn du dich fragst: Burnout oder Erschöpfung? Es geht nicht nur darum, wie müde du bist, sondern ob dein System noch in der Lage ist, sich zu regenerieren. In dem Moment, in dem Anna erkannte, dass ihr Zustand kein Zeichen von Schwäche war, sondern ein ernstzunehmendes Signal ihres Körpers, begann langsam etwas in ihr, sich zu lösen.

Was im Inneren geschieht: Die Dynamik von Burnout oder Erschöpfung

Wenn wir verstehen wollen, was bei Burnout oder Erschöpfung im Inneren passiert, lohnt sich ein Blick auf zwei Ebenen: auf den Körper und auf die Seele. Denn Burnout ist nicht nur ein psychisches, sondern auch ein körperliches Geschehen.

Unser Nervensystem reagiert auf Stress immer nach demselben Prinzip: Es schaltet in den sogenannten Alarmmodus – Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, der Körper bereitet sich auf Leistung vor. Kurzzeitig ist das gesund und hilfreich. Doch wenn dieser Zustand chronisch anhält, gerät das System aus der Balance.

In einer anhaltenden Stressphase bleibt der Körper im „Überlebensmodus“. Er regeneriert sich nicht mehr ausreichend, der Schlaf wird flacher, die Verdauung langsamer, das Immunsystem schwächer. Auch die emotionale Regulation verändert sich – Betroffene berichten oft, dass sie „wie taub“ werden oder sich innerlich abgeschnitten fühlen. Das Nervensystem schafft es nicht mehr, zwischen Aktivierung und Entspannung umzuschalten.

Auf psychologischer Ebene zeigt sich dieser Prozess in bestimmten inneren Mustern, die viele Betroffene gemeinsam haben:

- ein starker Leistungs- oder Perfektionsanspruch,

- das Bedürfnis, alles im Griff zu behalten,

- große Verantwortungsübernahme – oft auch für Dinge, die gar nicht im eigenen Einflussbereich liegen,

- Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen oder Grenzen zu setzen,

- und die Tendenz, die eigenen Bedürfnisse hinter die der anderen zu stellen.

Diese Muster sind nicht „falsch“ – sie entstehen meist aus positiven Wurzeln wie Verlässlichkeit, Mitgefühl oder dem Wunsch, Gutes zu bewirken. Aber wenn sie zu stark werden, führen sie in die Erschöpfung.

Die 12 Phasen des Burnouts

Der Psychologe Herbert Freudenberger, der den Begriff Burnout prägte, beschrieb diesen Prozess als eine Art Abwärtsspirale, die über mehrere Stufen verläuft. Seine 12 Phasen zeigen, wie aus Engagement langsam Überforderung wird:

- Der Zwang, sich zu beweisen (ein starkes Bedürfnis, besonders engagiert oder unentbehrlich zu sein; alles richtig machen wollen)

- Verstärkter Einsatz (immer mehr Energie aufbringen, um Erwartungen zu erfüllen oder Kontrolle zu behalten)

- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse (Schlaf, Erholung und soziale Kontakte werden unwichtiger)

- Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen (innere Spannungen oder körperliche Signale werden ignoriert)

- Umdeutung von Werten (Freunde, Familie oder Hobbys verlieren an Bedeutung – die Arbeit wird zentral)

- Leugnung auftretender Probleme (man wird intoleranter, gereizter, sucht Schuld bei anderen oder Umständen)

- Rückzug (soziale Kontakte werden gemieden, man isoliert sich zunehmend)

- Verhaltensänderungen (Zynismus, Gleichgültigkeit oder emotionale Distanz treten auf)

- Verlust des Selbstbezugs (das Gefühl, nur noch zu funktionieren, statt selbst zu leben)

- Innere Leere (eine wachsende Sinnlosigkeit; oft kompensiert durch Arbeit, Konsum oder Ablenkung)

- Depression (tiefe Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können)

- Völlige Erschöpfung (körperlicher und seelischer Zusammenbruch; das System kann nicht mehr)

Der Hamburger Psychologe Matthias Burisch hat diese Dynamik später in einem vereinfachten Modell beschrieben – vom anfangs übersteigerten Aktivismus über die Stagnation bis hin zum Rückzug. Er betont besonders die Wechselwirkung zwischen äußeren Anforderungen und inneren Glaubenssätzen wie „Ich darf keine Schwäche zeigen“ oder „Ich bin nur wertvoll, wenn ich funktioniere.“

Wichtig ist: Diese Prozesse sind nicht schicksalhaft. Sie sind erlernte Muster – und das bedeutet, sie können auch verändert werden. Während sich eine Erschöpfung meist noch durch Ruhe, Schlaf und bewusste Entlastung bessert, bleibt der Körper im Burnout in ständiger Alarmbereitschaft. Die Regeneration gelingt erst, wenn das Nervensystem lernt, wieder in die Ruhe zu finden. Und wenn die psychologischen Muster, die in die Überforderung geführt haben, achtsam verstanden und neu ausbalanciert werden.

Burnout oder Erschöpfung? – Der Unterschied liegt also nicht nur in der Intensität, sondern darin, ob dein System noch die Fähigkeit zur Erholung hat. Diese Einsicht kann sehr entlastend sein, weil sie zeigt: Du bist nicht „zu schwach“. Dein Körper und deine Psyche haben einfach zu lange zu viel getragen.

Warum wir nicht rechtzeitig auf uns hören

Viele Menschen, die in meiner Praxis über Burnout oder Erschöpfung sprechen, wissen tief in sich längst, dass etwas nicht stimmt. Sie spüren die Müdigkeit, die Anspannung, das langsame Entgleiten der Lebensfreude – und doch machen sie weiter. Nicht, weil sie es nicht merken. Sondern, weil sie es nicht dürfen.

In unserer Gesellschaft ist Leistung eng mit Wert verknüpft. Wir werden früh darauf geprägt, etwas zu leisten, um Anerkennung zu bekommen: gute Noten, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen. Wer viel gibt, gilt als stark; wer eine Pause braucht, als schwach. Und so lernen viele schon als Kinder, die eigenen Grenzen zu übergehen. Nicht aus Trotz, sondern aus dem tiefen Wunsch, geliebt, gesehen oder gebraucht zu werden.

Diese frühen Prägungen bilden Muster, die uns oft ein Leben lang begleiten. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass Zuwendung an Bedingungen geknüpft ist – an Erfolg, Hilfsbereitschaft oder Anpassung –, wird es dir schwerfallen, auf dein Gefühl zu hören, wenn es dir signalisiert: „Ich kann nicht mehr.“ Statt innezuhalten, schaltet sich der innere Antreiber ein: „Reiß dich zusammen, andere schaffen das doch auch.“

Dazu kommt ein gesellschaftliches Ideal, das Erschöpfung normalisiert. Wir leben in einer Kultur, in der Selbstüberforderung fast schon als Tugend gilt. Viele meiner Klient*innen beschreiben, dass sie erst dann innegehalten haben, als ihr Körper sie buchstäblich dazu gezwungen hat – durch Schlaflosigkeit, Schmerzen, Panikattacken oder den völligen Zusammenbruch.

Ob Burnout oder Erschöpfung – beide sind nie nur das Ergebnis äußerer Umstände. Sie entstehen dort, wo äußere Erwartungen auf innere Muster treffen. Wenn wir verstehen, dass unser Bedürfnis, stark zu sein oder niemandem zur Last zu fallen, kein Charakterfehler ist, sondern oft aus frühen Bindungserfahrungen stammt, dann kann Mitgefühl entstehen – für uns selbst.

Und genau dieses Mitgefühl ist oft der Wendepunkt. Denn erst, wenn wir die alten Geschichten erkennen, die uns antreiben, können wir ihnen neue Worte geben: Ich darf Pause machen. Ich darf Hilfe annehmen. Ich darf schwach sein und bin trotzdem wertvoll.

Selbsttest: Burnout oder Erschöpfung?

Wenn du dich fragst, ob du dich einfach in einer Phase starker Erschöpfung befindest oder ob du bereits mitten in einem Burnout steckst, kann dieser kleine Selbsttest dir eine erste Orientierung geben. Er ersetzt keine fachliche Diagnose – aber er hilft dir, ehrlicher hinzuspüren, wo du gerade stehst.

Nimm dir einen Moment Zeit, atme tief durch und lies jede Aussage in Ruhe.

Beantworte sie für dich innerlich mit „trifft zu“ oder „trifft eher nicht zu“.

1. Ich wache morgens schon müde auf – selbst nach ausreichend Schlaf.

2. Ich habe das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen.

3. Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, empfinde ich heute als anstrengend oder sinnlos.

4. Ich kann kaum noch abschalten, selbst wenn ich mir bewusst Ruhe gönne.

5. Ich reagiere schneller gereizt oder fühle mich innerlich leer.

6. Ich merke, dass mein Körper häufiger mit Spannung, Druck oder Unruhe reagiert.

7. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen.

8. Ich fühle mich schuldig, wenn ich Pausen mache oder Nein sage.

9. Ich habe das Gefühl, von allem überrollt zu werden – selbst Kleinigkeiten strengen mich an.

10. Ich frage mich, ob ich jemals wieder so „sein werde wie früher“.

Auswertung (vereinfacht und behutsam):

- Wenn du dich in einigen Aussagen wiederfindest, aber merkst, dass Ruhe, Schlaf und Entlastung dir spürbar helfen, befindest du dich wahrscheinlich in einer Phase der Erschöpfung.

- Wenn du jedoch viele Aussagen bejahst und Erholung kaum noch Wirkung zeigt, könnte das ein Hinweis auf Burnout sein – also auf einen Zustand, in dem Körper und Psyche die Fähigkeit zur Regeneration verloren haben.

Wenn du eher erschöpft bist …

Erschöpfung ist ein Warnsignal – aber auch eine Chance, innezuhalten. Schon kleine Schritte können helfen: regelmäßig Pausen einplanen, bewusst atmen, den Tag mit etwas beginnen, das dich stärkt, statt gleich in den Funktionsmodus zu starten. Auch Bewegung in der Natur oder kurze Ruhephasen ohne Bildschirmzeit wirken oft erstaunlich regulierend. Wichtig ist, dass du dir Erholung nicht erst „verdienst“, sondern sie als Grundbedürfnis anerkennst.

Wenn du dich im Burnout wiedererkennst …

Dann ist jetzt nicht der Moment, dich noch mehr anzustrengen, sondern Unterstützung anzunehmen. Burnout ist kein persönliches Versagen, sondern das Ergebnis eines zu langen Überlebensmodus. Professionelle Begleitung kann helfen, dein Nervensystem zu stabilisieren, Grenzen neu zu definieren und wieder in Kontakt mit deinem Gefühl zu kommen. In unserer Praxis Crea La Vie begleiten wir Menschen genau in dieser Phase – mit psychologischer Expertise und achtsamer Tiefe.

Fazit: Der Mut, dein Stoppsignal zu hören

Vielleicht hast du beim Lesen gespürt, dass vieles in dir gerade nach Ruhe ruft. Dass du zwar weitermachst, aber innerlich längst weißt: So geht es nicht mehr weiter. Diese Ehrlichkeit mit dir selbst ist der erste, mutigste Schritt – und oft schon der Beginn einer Wende.

Burnout oder Erschöpfung – ganz gleich, wo du dich wiederfindest: Beides sind Zeichen dafür, dass dein System zu lange zu viel getragen hat. Dein Körper und deine Seele senden dir keine Schwäche, sondern einen Ruf nach Veränderung. Wenn du diesen Ruf ernst nimmst, öffnest du die Tür zu Heilung, Klarheit und einer neuen Form von Lebendigkeit.

Manchmal beginnt Veränderung in kleinen Dingen: innehalten, durchatmen, dich selbst wieder spüren. Dich fragen, was du brauchst – und dir erlauben, darauf zu hören. Und manchmal hilft es, diesen Weg nicht allein zu gehen, sondern sich begleiten zu lassen.

In unserer Praxis Crea La Vie begleiten wir Menschen genau in diesen Momenten – mit psychologischer Kompetenz, Achtsamkeit und einem offenen Blick für das, was dich wirklich stärkt. Wenn du spürst, dass du Begleitung möchtest, kannst du hier auf unserer Website ganz einfach einen Termin vereinbaren oder mir eine E-Mail schreiben.

Ich begleite dich gerne ein Stück auf deinem Weg der Heilung – Schritt für Schritt, in deinem Tempo, zurück zu deiner inneren Kraft.

Von Herzen,

Deine Selda